Reinigungsfirmen und Datenschutz: Wie IT-Sicherheit bei kommunalen Aufträgen zur Pflicht wird

Veröffentlicht am 14. October 2025

Reinigungsfirmen und Datenschutz: Wie IT-Sicherheit bei kommunalen Aufträgen zur Pflicht wird

Die Digitalisierung hat auch die Reinigungsbranche erreicht. Arbeitszeiten werden per App erfasst, Personalplanung läuft online, und Kundendaten werden in Cloud-Systemen verwaltet. Viele Reinigungsunternehmen nutzen digitale Tools, um ihre Abläufe zu optimieren – doch damit entstehen neue Risiken: Datenschutzverstöße, Cyberangriffe und technische Ausfälle können nicht nur Geld kosten, sondern auch den Ausschluss von öffentlichen Aufträgen bedeuten.

Kommunen achten heute stärker denn je auf IT-Sicherheits- und Datenschutzkonformität. Wer kommunale Gebäude reinigt, hat häufig Zugriff auf sensible Informationen – von Schließsystemen über Personal- und Zutrittslisten bis zu Gesundheits- und Kontaktdaten. Deshalb wird digitale Sicherheit zur Grundvoraussetzung für die Teilnahme an Ausschreibungen.

1. Warum IT-Sicherheit für Reinigungsfirmen zur Pflicht wird

Gebäudereinigungsfirmen sind heute oft Teil komplexer öffentlicher Lieferketten. Städte, Schulen, Krankenhäuser oder Rathäuser vergeben Aufträge zunehmend digital – und verlangen dabei nicht nur Qualität und Preis, sondern auch den Nachweis sicherer Datenverarbeitung. Das bedeutet: Wer personenbezogene oder vertrauliche Daten nutzt, muss beweisen, dass diese gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den Standards der IT-Sicherheit geschützt werden.

Öffentliche Auftraggeber tragen Verantwortung dafür, dass auch ihre Dienstleister die gesetzlichen Vorgaben einhalten. Laut BSI zählt die Reinigung von Behörden-, Schul- und Gesundheitsgebäuden zu den sensiblen Bereichen, da hier regelmäßig personenbezogene Daten verarbeitet werden. Das betrifft etwa digitale Personalakten, Arbeitszeiterfassungen oder Zutrittsdokumentationen.

Rechtliche Grundlage

- DSGVO, Art. 28: Öffentliche Auftraggeber dürfen nur mit Dienstleistern zusammenarbeiten, die ausreichende technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten nachweisen können.

- § 11 UVgO: Auftraggeber müssen die Eignung und Zuverlässigkeit der Anbieter prüfen – dazu gehört auch der Nachweis der IT-Sicherheit.

- NIS-2-Richtlinie: Ab Oktober 2024 gilt eine verschärfte Sicherheitsverantwortung für Lieferketten und Subunternehmer im öffentlichen Bereich.

2. Typische digitale Risiken in Reinigungsunternehmen

Viele Reinigungsfirmen arbeiten mit modernen Software-Systemen – von Zeiterfassungs-Apps bis zu webbasierten Kundenportalen. Diese Tools sparen Zeit, schaffen aber auch neue Einfallstore für Angreifer. Besonders gefährdet sind Unternehmen mit geringen IT-Ressourcen, fehlender Fachbetreuung oder ungesicherten Cloud-Lösungen.

Digitale Personalverwaltung

Personal-Apps speichern Arbeitszeiten, Standorte, Urlaubsanträge und Krankmeldungen. Werden diese Daten unverschlüsselt übertragen oder auf unsicheren Servern gespeichert, drohen DSGVO-Verstöße. Besonders kritisch sind Systeme ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Zugriffskontrolle. Ein kompromittiertes Konto kann sofort sensible Mitarbeiterdaten offenlegen.

Zeiterfassungs- und Zugangssysteme

Viele Reinigungsfirmen dokumentieren Ein- und Ausgänge digital – zum Beispiel beim Betreten kommunaler Gebäude. Diese Daten sind sicherheitsrelevant: Sie geben Auskunft über Personalbewegungen und Objektzeiten. Wird das System gehackt, könnten Unbefugte daraus Zutrittsmuster oder Schichtstrukturen ableiten.

Kommunikation mit Auftraggebern

E-Mail-Kommunikation mit Kommunen enthält häufig personenbezogene Daten, Vertragsunterlagen und Rechnungsinformationen. Ohne Verschlüsselung oder sichere Übertragungswege drohen Datenlecks. Phishing-Mails im Stil vermeintlicher Behörden gehören laut BSI zu den häufigsten Angriffsmethoden im Mittelstand.

Cloud-basierte Verwaltungssoftware

Viele Unternehmen setzen auf Cloud-Lösungen für Buchhaltung, Planung oder Qualitätskontrolle. Doch nicht jede Cloud ist DSGVO-konform. Anbieter außerhalb der EU oder ohne Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) sind problematisch. Im Falle eines Datenverlusts haftet das Reinigungsunternehmen selbst – auch dann, wenn der Fehler beim Softwareanbieter lag.

Mobile Geräte

Smartphones, Tablets oder Handscanner werden täglich eingesetzt, um Checklisten abzuhaken oder Reinigungsnachweise zu erfassen. Geht ein Gerät verloren und ist nicht verschlüsselt, kann jeder Zugriff auf personenbezogene oder betriebliche Daten erhalten.

3. Anforderungen kommunaler Auftraggeber an Reinigungsfirmen

Städte und Gemeinden legen zunehmend Wert auf nachweisbare IT-Sicherheit. In vielen Vergabeunterlagen müssen Bieter bestätigen, dass sie personenbezogene Daten nach DSGVO verarbeiten und angemessene Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Wer diese Nachweise nicht erbringt, riskiert den Ausschluss vom Verfahren.

Typische Nachweise, die Kommunen verlangen

- Ein Datenschutzkonzept mit Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOMs)

- Nachweis über den Einsatz sicherer IT-Systeme (z. B. Virenschutz, Firewall, Zugriffsbeschränkungen)

- Benennung eines Datenschutzbeauftragten (intern oder extern)

- Schriftlicher Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) mit Subunternehmern

- Nachweis über regelmäßige Datenschutz- und IT-Schulungen der Mitarbeitenden

Manche Kommunen gehen noch weiter und fordern zusätzliche Selbsterklärungen zur IT-Resilienz oder Zertifizierungen nach ISO 27001 oder BSI-Grundschutz. Der Trend ist eindeutig: Datenschutz und IT-Sicherheit werden verbindliche Eignungskriterien.

4. Datenschutz und Personalverwaltung – das unterschätzte Risiko

Ein großer Teil der Datenschutzpflichten entsteht direkt in der Personalverwaltung. Arbeitsverträge, Krankmeldungen, Lohnabrechnungen und Schichtpläne enthalten personenbezogene Informationen, die besonders schützenswert sind. Viele Betriebe speichern diese Daten lokal oder in unsicheren Cloud-Systemen – ein klarer Verstoß gegen DSGVO-Art. 32 („Sicherheit der Verarbeitung“).

Auch biometrische Zeiterfassungs-Systeme – etwa Fingerabdruckscanner – sind kritisch. Der Datenschutzkonferenz-Beschluss von 2023 weist darauf hin, dass solche Systeme nur in Ausnahmefällen zulässig sind. Bei öffentlichen Auftraggebern ist der Einsatz meist untersagt.

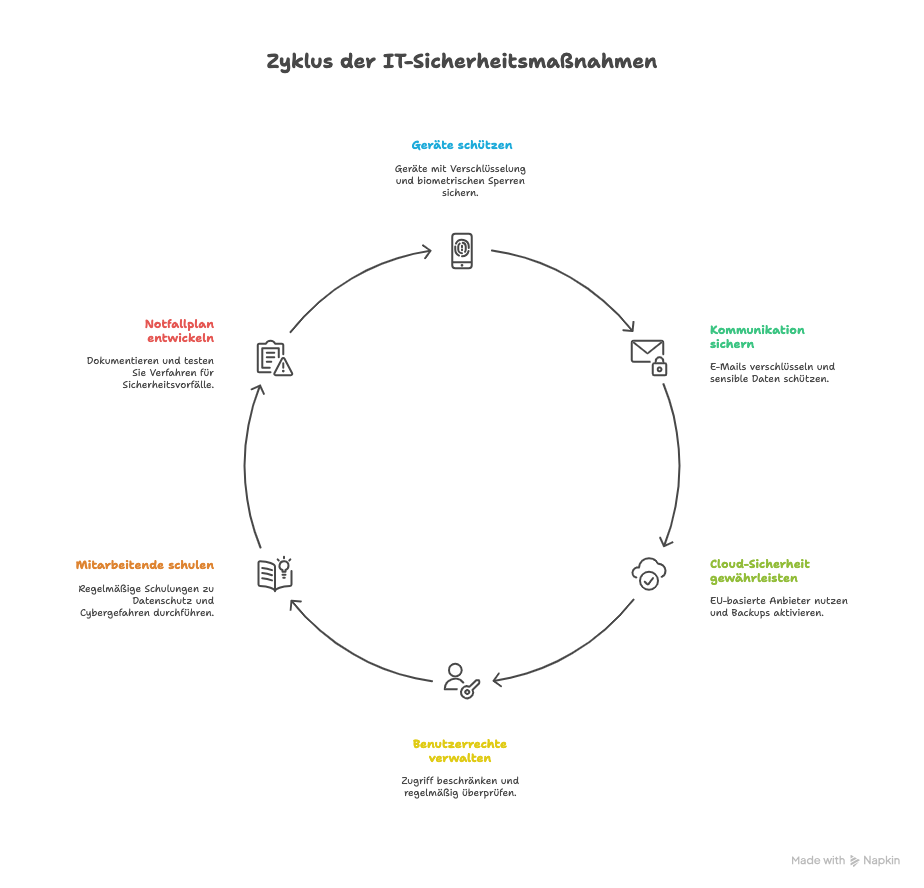

5. IT-Sicherheitsmaßnahmen, die Reinigungsfirmen umsetzen sollten

Mit überschaubarem Aufwand lässt sich ein solides Sicherheitsniveau erreichen, das auch kommunalen Anforderungen standhält.

- Geräteschutz: Alle mobilen Geräte sollten verschlüsselt und per PIN oder biometrischer Sperre gesichert sein.

- Sichere Kommunikation: E-Mails an Auftraggeber verschlüsseln (z. B. über S/MIME oder PGP) und keine sensiblen Daten im Klartext versenden.

- Cloud-Sicherheit: Nur EU-basierte Anbieter mit AVV nutzen, automatische Backups aktivieren.

- Benutzerrechte: Zugriffe nach dem „Need-to-Know“-Prinzip beschränken und regelmäßig prüfen.

- Schulung: Alle Mitarbeitenden regelmäßig zu Datenschutz und Cybergefahren unterweisen.

- Notfallplan: Vorgehen bei Datenverlust, Diebstahl oder Angriff dokumentieren und testen.

Diese Schritte genügen, um in vielen Ausschreibungen den geforderten IT-Sicherheits- oder Datenschutznachweis glaubwürdig zu erbringen.

6. Schritt-für-Schritt-Plan zum Datenschutz-Nachweis

Viele Reinigungsbetriebe wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Dabei lässt sich mit einem klaren Plan schnell Struktur schaffen:

- IST-Analyse: Welche Daten werden verarbeitet? Welche Systeme sind im Einsatz?

- Risikoanalyse: Wo liegen Schwachstellen – etwa in Geräten, Passwörtern oder Cloud-Zugängen?

- Maßnahmen definieren: Zugriffskontrolle, Backup, Schulung, sichere Übertragung.

- Dokumentation: Erstelle ein Datenschutz- und IT-Sicherheitskonzept (max. 5 Seiten).

- CyberRisikoCheck durchführen: Professionelle Bewertung der IT-Sicherheitslage und Handlungsempfehlungen.

- Nachweis einreichen: Ergebnisse zusammenfassen und mit den Ausschreibungsunterlagen abgeben.

Damit sind auch kleinere Betriebe in der Lage, in kurzer Zeit alle geforderten Nachweise zu erbringen – ohne großen bürokratischen Aufwand.

7. Zukunftsausblick: NIS-2 und kommunale Lieferketten

Mit der NIS-2-Richtlinie (EU 2022/2555), die ab Oktober 2024 gilt, wird die Sicherheit der gesamten Lieferkette zur Pflicht. Kommunen müssen künftig sicherstellen, dass auch ihre Auftragnehmer ein ausreichendes IT-Sicherheitsniveau besitzen. Dazu zählen ausdrücklich Dienstleister aus dem Gebäudemanagement und der Reinigung.

- Mehr Nachweispflichten: Auch kleinere Reinigungsfirmen werden künftig Nachweise über IT- und Datenschutzmaßnahmen erbringen müssen.

- Höhere Standards: Meldepflichten bei IT-Vorfallen und regelmäßige Risikoanalysen werden zur Norm.

- Neue Chancen: Unternehmen, die frühzeitig ein Sicherheitskonzept aufbauen, können sich bei kommunalen Auftraggebern klar differenzieren.

Das Kommunalportal Deutschland betont: „Kommunale Auftraggeber werden in Zukunft verstärkt auf Cyber- und Datenschutznachweise bestehen – nicht nur bei großen IT-Dienstleistern, sondern auch bei infrastrukturellen Partnern wie Reinigungsfirmen.“

Wer schon heute mit einem CyberRisikoCheck arbeitet, kann diese Anforderungen mühelos erfüllen – und verschafft sich damit einen entscheidenden Vorsprung bei öffentlichen Ausschreibungen.

8. Fazit: Datenschutz ist jetzt Wettbewerbsvorteil

Die Digitalisierung verändert die Reinigungsbranche rasant. Gleichzeitig steigen die Erwartungen der öffentlichen Auftraggeber. Datenschutz und IT-Sicherheit sind keine Kür mehr, sondern Voraussetzung für Vertrauen und Auftragsvergabe.

Fazit: Wer als Gebäudereinigungsfirma oder Facility-Management-Dienstleister ein nachweisbares Datenschutz- und IT-Sicherheitskonzept etabliert, erfüllt nicht nur gesetzliche Vorgaben, sondern erhöht auch seine Chancen im Wettbewerb. Kommunen bevorzugen Partner, die digitale Verantwortung ernst nehmen.

Mit einem online CyberRisikoCheck erhält Dein Unternehmen eine fundierte Analyse der bestehenden IT- und Datenschutzlage – ideal als Nachweis für öffentliche Auftraggeber.